Article publié sur Lundi Matin, écrit par des membres de Saccage 2024

« Parmi les nouveaux sites aquatiques d’entraînement pour les JO 2024, le plus médiatisé est sans doute le projet prévu au Fort d’Aubervilliers, dont la construction pourrait entraîner la destruction de plus de 10 000 m2 de jardins ouvriers. »

[Illustrations : piscines olympiques abandonnées au fil des JO.]

A trois ans des Jeux Olympiques (JO) de Paris, plusieurs projets de piscines olympiques poussent comme des champignons un peu partout en ce moment. Dans le Val d’Oise, une nouvelle structure à 38 millions d’euros en vue des JO 2024 remplacera « les deux piscines vieillissantes de Taverny et Saint-Leu » pourtant parfaitement fonctionnelles à ce jour. Selon les opposants à ce gigantesque centre aquatique, décidé sans concertation avec la population, ce projet est « lié à celui du nouveau rond-point du centre commercial à Taverny » et « prévoit la destruction de 554m2 de bois ». Il n’y a aucune information ni sur les coûts de fonctionnement et de maintenance, ni sur les tarifs pour les futurs usagers, alors que les travaux devront démarrer très vite si cette piscine a pour vocation de servir de base d’entraînement pour les JO 2024.

À Aulnay-sous-Bois, le nouveau centre aqualudique à 37 millions d’euros verra le jour très bientôt et il sera le premier des équipements aquatiques d’entraînement des JO 2024 à être opérationnel. Entre Saint-Denis et La Courneuve, le futur centre aquatique de Marville dont le plus grand bassin sera « dédié aux plus sportifs » donc non pas au grand public, à 30,5 millions d’euros, remplacera l’actuelle piscine et servira de centre de préparation pour les athlètes de water-polo du monde entier.

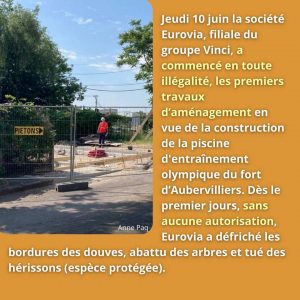

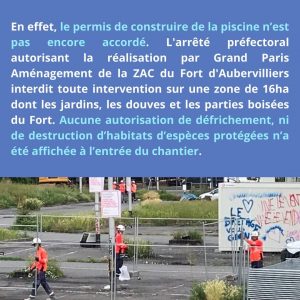

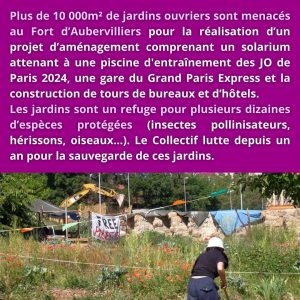

Mais parmi ces nouveaux sites aquatiques d’entraînement pour les JO 2024, le plus médiatisé est sans doute le projet prévu au Fort d’Aubervilliers, dont la construction pourrait entraîner la destruction de plus de 10 000 m2 de jardins ouvriers. Ces jardins qui nourrissent les habitants de ce quartier populaire depuis 1935 ont donc connu « le Front Populaire, la seconde guerre mondiale et la libération par la division Leclerc, l’industrialisation et la désindustrialisation, mai 68, la construction de grands ensembles, le prolongement de la ligne 7 du métro, les émeutes de 2005, la crise des subprimes ». Mais une partie des jardins ne connaîtrait pas les JO 2024 de Paris, et feront place à un centre aquatique. Ses financeurs et défenseurs en font une promotion à la pointe du greenwashing, mettant en avant « l’utilisation de béton bas carbone, l’implantation de bois d’origine française pour l’aménagement des façades et de la terrasse, et l’utilisation de laine de chanvre, également d’origine française ». Voici un extrait de la tribune du Collectif de défense des Jardins des Vertus exprimant la tristesse, la colère et la déception surgit de ce projet imposé :

Nous étouffons… de déception car nous étions heureux·ses de voir notre ville accueillir une nouvelle piscine, un équipement tellement utile pour nos enfants, et que nous découvrons maintenant que ce n’est pas un bassin qui va détruire nos terres mais un centre de « fitness » et un « solarium minéral ».

Face à ce saccage, les jardinières et jardiniers s’organisent pour sauver leurs jardins. Les soutiens sont nombreux. Cinq jours après l’arrivée des premiers engins sur place, une manifestation festive et familiale a rassemblé plus d’un millier de personnes à Aubervilliers le 17 avril. Selon une jardinière, il s’agissait de « la plus grande manifestation qu’Aubervilliers ait jamais connu depuis des décennies ». Le week-end suivant, des bottes de pailles y ont été acheminées pour bloquer les engins, mais surtout pour marquer la volonté de lutter contre le chantier programmé. Le collectif des défense des jardins organisent maintenant les « Jardins Ouverts » : chaque jour, les jardins sont accessibles aux personnes qui souhaitent afin de « se défendre et s’organiser contre l’ensemble des agressions, des collectifs réunis proposent des ateliers tous les jours ».

Mais une question se pose : n’est-il pas temps de nommer clairement « de très grande puissance derrière le béton », c’est-à-dire l’ennemi commun aux jardiniers et aux non-jardiniers, autre que le centre de « fitness » et le « solarium minéral » ? Le nom de ceux qui saccagent partout, non seulement en Seine-Saint-Denis ou en France, mais aux quatre coins du monde ?

Ce texte a pour vocation d’appeler cet ennemi par son nom : un spectacle mondial qui crée l’état d’exception nommé les Jeux Olympiques.

L’invention de « l’héritage »

Il ne faut surtout pas réduire le rôle des JO à « l’excuse » ou à « la justification » des projets controversés. Ce n’est pas par hasard que les pouvoirs publics d’un tel pays hôte des JO profitent d’une « formidable fête populaire » ou d’un « rassemblement fédérateur ». La complicité avec les pouvoirs publics fait partie de l’ADN du mouvement olympique et cette complicité a maintenant un nom officiel : « l’héritage ».

Les Jeux Olympiques sont un spectacle très complexe à organiser en raison des compétitions nombreuses (33 sports, 50 disciplines, 339 épreuves pour les JO 2020/1 de Tokyo) devant se dérouler pendant la durée déterminée par la Charte olympique : 16 jours. Si l’opération de ces Jeux (le salaire des organisateurs, le transport, le marketing enfin et surtout la sécurité) coûte plusieurs milliards d’euros sans compter la construction des sites, c’est à cause de ce gigantisme et de cette contrainte temporelle. S’il y avait moins de compétitions [1]. Par exemple, les JO 1924 de Paris avaient 17 sports, 23… , si la durée était plus longue, l’organisation serait beaucoup moins coûteuse et il faudrait moins de sites ; moins de piscines par exemple. Ces contraintes ne sont pas le fait des pays hôtes mais bien celles imposées par le Comité international olympique (CIO).

Les contribuables de Montréal ont mis trente ans à rembourser la dette liée aux JO 1976, préparés pendant le premier choc pétrolier. Huit ans après, le président du comité d’organisation des JO 1984 de Los Angeles, Peter Ueberroth, a réussi à générer des profits pour la première fois dans l’histoire du mouvement olympique en imposant une nouvelle philosophie : le sport business. Mais aucune édition après LA 1984 n’a réussi à imiter la méthode d’Ueberroth. Toutes ressemblent plutôt à Montréal 1976 d’une manière ou d’une autre. Aucun organisateur n’a pu maîtriser les dépassements des dépenses budgétées jusqu’à ce jour. Pendant ce temps, le CIO continue de demander toujours plus de sports olympiques, toujours plus d’épreuves sans pour autant adapter la durée des compétitions.

Forcément, des critiques se firent jour. Dans ce contexte, le CIO fut forcé d’inventer une nouvelle logique justifiant ces coûts. Le mot « héritage » a fait sa première apparition dans la Charte olympique en 2003, mais ce sont les JO 2012 de Londres qui l’ont employé pleinement pour la première fois, pour « renouveler » l’East End. Si on dépense des milliards de livres sterling, ce n’est pas pour les trois semaines de sport, mais bien pour faire sortir les milliards de livres sterling du gouvernement britannique et développer un quartier pauvre. On connaît la suite : l’East End gentrifié, avec une mention spéciale pour la démolition des jardins familiaux, Manor Garden Allotments, qui occupaient, depuis 1924, 18 000 m2 à Hackney Wick avant la création du parc olympique de Londres.

Un an après la réunification des Spice Girls au stade olympique de Londres, le CIO a publié un document intitulé « Héritage olympique » qui débute par ces mots :

Les Jeux Olympiques ont le pouvoir de laisser des avantages durables qui peuvent énormément changer une communauté, son image et ses infrastructures. Parmi les plus grands événements sportifs au niveau mondial, les Jeux peuvent être un formidable catalyseur de changement pour une ville hôte, avec la possibilité de laisser bien plus que de bons souvenirs une fois les médailles décernées.

Ici, les objectifs du CIO sont doubles. D’abord, il s’adresse aux pouvoirs publics des métropoles du monde entier : si vous avez l’ambition de mener un renouvellement urbain, utilisez nos Jeux. Profitez « pleinement des possibilités offertes par les Jeux » [2], possibilités d’enrichir les promoteurs immobiliers et les BTP, possibilités de défendre des projets indéfendables en mettant en avant l’organisation de tels événements, possibilités d’accélérer un projet visant à transformer votre ville en une grande métropole mondiale. Bref, possibilités de gentrifier, agrandir et bétonner votre ville. Profitez, car, sinon, le mouvement olympique ne peut pas survivre. On sait très bien que personne ne veut organiser nos Jeux s’ils ne sont pas profitables pour certains.

Ensuite, il y a un autre objectif plus insidieux qui se formule comme suit. Ce sont les habitants qui héritent de tous ces héritages, bien après les Jeux, pas le CIO. Ainsi, le budget consacré à l’héritage ne doit pas être comptabilisé dans les chiffres du budget olympique. Il faut séparer l’organisation et le développement urbain. La majeure partie de l’organisation est financée par des recettes privées (contribution du CIO et des sponsors, vente des billets). On pourrait admettre que l’argent public soit mobilisé pour certains aspects de l’organisation, notamment pour la sécurité dont le budget dépasse souvent un milliard d’euros depuis le 11 septembre 2001. Mais ces coûts sont couverts par l’augmentation des recettes fiscales liées aux Jeux. Par contre, si les pouvoirs publics construisent de nouveaux sites avec de l’argent public, il faut que ce soit durable et bénéfique pour les habitants [3] Sinon, on ne peut pas justifier la tenue d’un événement sportif de cette envergure. Dans cet esprit, il est préférable qu’existent deux entités séparées, l’une pour l’organisation, l’autre pour les investissements.

C’est ainsi que les Britanniques ont créé deux entités publiques pour préparer les JO 2012 : le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’été de 2012 (LOCOG) pour l’organisation et l’Olympic Delivery Authority (ODA) pour le développement urbain. Mais bien évidemment, cette séparation des budgets pour l’organisation et la construction ne convainc pas tout le monde, loin de là. Cette logique est portée uniquement par quelques « fidèles parmi les fidèles » de l’esprit olympique. La preuve : ni les JO 2016 de Rio de Janeiro, ni les JO 2020 de Tokyo n’ont vu l’équivalent de l’ODA. En conséquence, pour la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, le budget des JO de Tokyo s’élève à 23 milliards d’euros, car elle y inclut celui de la construction, notamment le très controversé Nouveau stade olympique national de Tokyo, dont une bonne partie (environ 15%) est financée par le gouvernement métropolitain de Tokyo. Si on exclut le budget d’investissement urbain, le budget des JO de Tokyo n’est « que » de 12 milliards d’euros, mais la plus haute responsable de la ville hôte n’accepte pas cette logique.

Il fallait attendre que les Français créent le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques d’été de 2024 (COJO) et la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) pour incarner cette logique. Si Tony Estanguet, le président du COJO, répète que le budget des JO 2024 est composé à 97% de recettes privées et revient à moins de 4 milliards d’euros, c’est parce qu’il ne parle que du budget du COJO en excluant celui de la SOLIDEO.

Piscines olympiques : l’héritage pour qui ?

La SOLIDEO va débloquer 90 millions d’euros pour les sites d’entraînement et de préparation aux JO 2024, c’est-à-dire des sites qui ne seront pas utilisés pour les compétitions. Pour le centre aquatique du Fort d’Aubervilliers, la SOLIDEO contribuerait aux travaux à hauteur de 10 millions d’euros. Pour le centre aqualudique d’Aulnay-sous-Bois, la part de contribution de la SOLIDEO représente 25%, ce qui en fait la seconde plus grande contributrice après la Ville (30%).

Sont-ils vraiment nécessaires aux JO ? Les nageurs de très haut niveau pourraient répondre oui, arguant du fait qu’ils ont « besoin » de piscines d’entraînement « correctes », en plus des sites de compétition. Or la France compte déjà quelques dizaines de bassins olympiques. Pour quelle raison les nageurs d’élite ne pourraient-ils pas s’entraîner dans ces équipements déjà existants ?

Les réponses sont rapides et simples. Bien sûr que les nageurs peuvent s’entraîner dans les bassins olympiques existants. Bien sûr que toutes ces nouvelles piscines olympiques d’entraînement ne sont pas indispensables pour l’organisation des Jeux. Mais si les pouvoirs publics d’un pays veulent organiser un tel événement sportif, si onéreux, la principale (pour ne pas dire la seule) raison reste la réalisation de travaux publics bénéficiant à certains acteurs économiques. Le sport mondial développé par le CIO a créé un écosystème qui ne peut fonctionner qu’avec ce mécanisme.

On peut s’attendre à un autre argument. Des nouvelles piscines sont utiles pour nos enfants, surtout dans un département où « un enfant sur deux ne sait pas nager en 6e ». Il s’agit de l’argument que tous les défenseurs des JO en Seine-Saint-Denis ont à la bouche, quelle que soit leur couleur politique. Or ces enfants n’auront aucun bénéfice à retirer de ces piscines olympiques. Une piscine olympique n’est pas un concept flou, elle doit répondre à des critères précis définis par la Fédération Internationale de natation (la FINA) :

Longueur : 50 mètres

Largeur : 25 mètres

Nombre des couloirs : 8 + 2

Profondeur : 2 mètres minimum, 3 mètres recommandés

Seules les piscines d’eau douce sont homologuées.

Au vu notamment de sa profondeur, elle vise un public sachant nager 50 mètres sans pause, pas n’importe qui, donc. L’argument social ne tient donc pas. Il en va de même du greenwashing, comme « [les] massifs arbustifs d’essences locales, [les] haies bocagères ou encore [les] arbres de haute tige, seront plantés aux abords et autour de l’équipement et de ses cheminements », qui ne tient pas non plus au regard de la superficie prévue, et donc de sa gargantuesque consommation d’eau douce. D’autant plus si le centre aquatique bétonne les jardins ouvriers. D’après Delphine Fenasse, maire adjointe de Fontenay-sous-Bois, une piscine tout à fait standard de 25m coûte à peu près 15 millions d’euros pour sa construction [4] donc plus de deux fois moins cher que ces piscines olympiques en vue des JO 2024.

Cet héritage ne créera de valeur que pour les habitants du monde créé par la FINA. Pour leurs performances. Pour leurs records. Pour leur classement dans une telle compétition. Si vous ne voulez faire que quelques activités physiques dans l’eau ou vous rafraichir pendant la canicule, une piscine olympique est inutilement longue et démesurément profonde (une telle profondeur est « nécessaire » pour la FINA, car elle crée moins de vague et, par suite, favorise les records). Ce n’est pas par hasard si les piscines olympiques sont des figures emblématiques des ruines olympiques. Leur maintien coûte très cher alors même que peu de gens en ont besoin. Sofia Exarchou filme magnifiquement des sites olympiques dont des piscines à l’abandon à Athènes, dix ans après les JO 2004, fréquenté par la jeunesse grecque post-crise financière, dans son premier long métrage « Park » (2016).

Les Jeux Olympiques, ou le capitalisme de la célébration

Quelle philosophie politique permet la mobilisation des ressources publiques et la bétonisation des terres qui nourrissent la classe populaire urbaine pour un tel héritage ? En réalité, il n’y en pas vraiment, c’est précisément la raison pour laquelle de moins en moins de villes consentent à organiser les JO, d’été comme d’hiver. Quand les populations sont consultées par référendum, elles sont systématiquement contre la candidature à l’organisation des JO, depuis le dernier « OUI » à Oslo en 2013 (mais suite au calcul des coûts, les politiciens norvégiens ont retiré leur candidature aux JO d’hiver 2022). Mais il faut reconnaître que la force du mouvement olympique n’a jamais résidé ni dans ses pensées politiques ou morales (faut-il encore répéter que Pierre de Coubertin était raciste, misogyne et complice du nazisme ?), ni dans sa légitimité économique ou sociale, encore moins dans son intégrité écologique. Sa force réside, uniquement, dans sa capacité à créer un spectacle mondiale et à attirer l’attention des milliards de spectateurs. Jules Boykoff, un participant aux JO 1992 de Barcelone (football) converti en politologue contre l’olympisme, a fait une contribution théorique importante sur ce pouvoir exceptionnel d’être vu par des milliards de téléspectateurs, à l’ère où l’offre est abondante et l’attention rare : le mouvement olympique peut imposer un « état d’exception ».

Selon Boykoff, les Jeux ont la capacité de privatiser des profits et d’imposer des risques aux contribuables en suspendant « les règles normales de la politique (…) au nom d’un spectacle hyper commercial claironnée par les médias » [5]. Comme nous avons vu tout à l’heure, « aucun organisateur n’a pu maîtriser les dépassements des dépenses budgétées jusqu’à ce jour », c’est donc toujours de l’argent public des pays hôtes qui comble les déficits engendrés par une fête dont l’organisateur principal est une organisation non-gouvernementale à but non lucratif basée à Lausanne, et qui est à ce titre non imposable.

Une telle suspension des « règles normales de la politiques » n’est possible que parce que les JO ont une grade popularité ; s’ils n’étaient pas capables de faire émerger l’euphorie collective et de créer des opportunités lucratives pour certains, aucun pays n’accepterait de les organiser sur son sol. Ceci en tête, il n’y a pas de sens à s’abstenir de critiquer les JO sur la base de leur popularité : au contraire, il faut y reconnaître l’unique source du pouvoir de notre ennemi.

Dans La Stratégie du choc, Naomi Klein a analysé comment les capitalistes néolibéraux ont tiré profits des catastrophes, naturelles et humaines, en exploitant le stress social et le trauma. Elle a donné un nom à ce mécanisme : le capitalisme du désastre. Chez les organisateurs des JO, Boykoff y voit un parallèle, au lieu du stress et du trauma exploiteraient l’euphorie. Boykoff a inventé un nom à son tour, le capitalisme de la célébration (celebration capitalism), et il en explique ses fonctionnements :

Le capitalisme du désastre et le capitalisme de la célébration se produisent dans des états d’exception. Dans État d’exception, Giorgio Agamben explique comment un moment politique exceptionnel peut conduire à une tempête de mesures judiciaires et extrajudiciaires déployées par les puissants pour maintenir leur avantage. (…) Le capitalisme du désastre et le capitalisme de la célébration transforment l’état d’exception en une opportunité exceptionnelle, ouvrant la voie aux politiciens opportunistes et à leurs alliés économiques. Alors que Klein et Loewenstein soulignent comment l’état d’exception peut être provoqué par une catastrophe, il peut également être provoqué par des célébrations uniques où, plutôt que d’une frénésie de terreur, le public se réjouit d’un jamboree de sport et de spectacle [6].

C’est ainsi que les habitantes et habitants d’une ville hôte des JO voient des mesures et opérations indéfendables en temps normal. En France, elles sont toutes autorisées par la LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. C’est ainsi que des jardins ouvriers avec un siècle d’histoire devraient disparaître au profit d’une piscine qui n’est pas adaptée aux habitants du coin. En effet, la municipalité communiste d’Aubervilliers a toujours voulu un centre aquatique dans sa ville. Un centre nautique était prévu dans le quartier du Landy lors de la candidature aux JO 2012, mais il fallait attendre l’attribution des JO à la capitale et le déclenchement de l’état d’exception pour finalement en obtenir un.

À Aubervilliers, nous défendons les jardins non seulement pour les jardinières et jardiniers, mais aussi, et surtout, pour les renards, les hérissons, les oiseaux, les abeilles, les grillons d’Italie qui y habitent. Sans notre lutte, ils ne peuvent pas survivre. Il faut les défendre aussi pour manifester face aux capitalistes de la célébration notre refus de leur état d’exception. Il faut défendre ces espaces, parce qu’ils nous sont essentiels à l’alimentation de nombreuses personnes et qu’ils permettent d’accroître l’autonomie. Il faut les défendre pour que les organisateurs des JO et leurs alliés politiques apprennent que le peuple et la terre se soulèvent dès lors qu’ils saccagent nos villes pour imposer leurs Jeux. Il faut les défendre pour laisser notre héritage, un héritage de lutte, aux futures villes hôtes qui devront en mener d’autres.

Venez aux jardins ouverts d’Aubervilliers.

Défendons-les ensemble.

Des membres du collectif Saccage 2024

[1] Par exemple, les JO 1924 de Paris avaient 17 sports, 23 disciplines, 126 épreuves.

[2] Héritage olympique, le comité international olympique, 2013.

[3] Les arguments de ce paragraphe sont repris de cette vidéo YouTube par la vidéo publiée par IOC Media, « Discover the economics of the Olympic Games » :

[4] « JO ou écologie : il faut choisir ! » https://www.youtube.com/watch?v=jwRgws-vLOU

[5] Jules Boykoff, Power Games : A Political History of the Olympics, 2016, Verso. p.155

[6] Boykoff, Power Games. p. 158